Stagnierende Reallöhne: Lohnpolitik der Arbeitgeber auf Kosten der Normalverdienenden

(Bern)(PPS) Die neuen Lohnstrukturdaten zeigen ein klares Bild: Die Reallöhne der Normalverdienenden stagnieren seit Jahren, während Aktionärinnen und Aktionäre sowie Kader weiter profitieren. Trotz hoher Nachfrage nach Arbeitskräften blieben Lohnerhöhungen aus, die Lohnschere öffnet sich wieder und viele Beschäftigte haben heute real weniger im Portemonnaie. SGB-Chefökonom Daniel Lampart fordert an der heutigen Medienkonferenz des Bundes zur Lohnstrukturerhebung entschlossenere Lohnschritte: Die Früchte der Produktivitätsgewinne der letzten Jahre müssen endlich bei den Arbeitnehmenden ankommen.

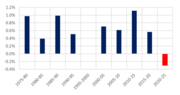

Die Lohnentwicklung der letzten Jahre war für die Normalverdienenden schlecht. Obwohl die Arbeitgeber im ganzen Land über einen «Fachkräftemangel» klagten. Das bestätigen nun auch die Ergebnisse der Lohnstrukturerhebung LSE 2024. Die mittleren Löhne stagnierten in den letzten acht Jahren (+0.1 Prozent). Das im Unterschied zu den Jahren zuvor. Von 2008 bis 2016 stiegen die Löhne real im Mittel um 1.2 Prozent pro Jahr. Das ist der Normalfall: Die Arbeitsproduktivität wächst um rund 1 Prozent jährlich – auch in den letzten Jahren. Die Reallöhne müssten entsprechend steigen.

Eine so schlechte Lohnentwicklung wie in den letzten Jahren ist für die Schweiz neu. In der Vergangenheit wurden die Reallöhne fast immer erhöht. Ausser in der langen Rezession der 1990er-Jahre, als die Arbeitslosigkeit hoch war. In den letzten Jahren wurden Arbeitskräfte gesucht. Trotzdem sanken die Reallöhne.

Jährliches Wachstum der Reallöhne in 5-Jahres-Perioden

(gemäss SLI – ohne Strukturwandelkomponente, in Prozent)

Wenn es dennoch Lohnerhöhungen gab, waren die oft ungleich verteilt. Langjährige, ältere Mitarbeitende waren in vielen Firmen besonders benachteiligt. Bei vielen von ihnen wurden nicht einmal die Nominallöhne erhöht, so dass sie heute real spürbar weniger Lohn haben.

Höhere Dividenden, gute Margen – Aktionäre und Arbeitgeber profitieren

Was sind die Gründe für diese schlechte Entwicklung der mittleren und unteren Löhne? Das Hauptproblem ist, dass es eine stärkere Umverteilung zu Gunsten der Aktionär:innen und der Topsaläre gab. In den Lohnverhandlungen war und ist es teilweise erschreckend, welche Töne die Arbeitgeber und die Manager anschlagen. In früheren Zeiten war zudem klar, dass die Arbeitgeber den Arbeitnehmenden mindestens die Teuerung ausglichen, wenn sie ihren Kunden höhere Preise verrechneten. Das war in den Teuerungsjahren 2021 bis 2024 viel weniger der Fall. Die Dividendenausschüttungen der SPI-Firmen sind in den letzten Jahren sichtlich gestiegen. Die Margen waren – mit Ausnahme der Covid-Phase – hoch.

Lohnschere öffnet sich wieder – Lohnerhöhungen im Kader, Reallohnrückgang bei Personen ohne Kaderfunktion

Dazu kommt, dass die Löhne des obersten Prozents von 2016 bis 2024 markant stiegen – im Unterschied zu den mittleren und unteren Löhnen. Die Lohnschere ging leider wieder auf, weil die Kader mit sich grosszügiger waren als mit ihren Mitarbeiter:innen. Die neuen Lohnstatistiken zeigen, dass die Kaderlöhne 2016 bis 2024 real je nach Kaderfunktion um 0.5 bis 6 Prozent gestiegen sind. Arbeitnehmende ohne Kaderfunktion hatten 2024 hingegen 0.5 Prozent weniger Reallohn als 2016 (gemessen am Medianlohn).

Aus Gewerkschaftssicht gab es bei den Lohnverhandlungen neben den härteren Umgangsformen der Arbeitgeber und der Manager noch andere erschwerende Faktoren. Aufgrund der tiefen Zinsen stieg der Finanzierungsbedarf bei den Pensionskassen und den Branchenlösungen für die frühzeitige Pensionierung (Bau und Gewerbe). Teilweise wurde auf Lohnerhöhungen verzichtet, um die Arbeitgeber davon abzubringen, Leistungssenkungen vorzunehmen. Die Teuerung ab 2021 folgte relativ überraschend auf zehn Jahre Null- oder Negativteuerung. In den Lohnverhandlungen wäre es angesichts der härteren Verhandlungspositionen auf Arbeitgeberseite nötig gewesen, schneller von einem eher defensiven in einen offensiven Modus zu wechseln, was nicht einfach ist und nicht überall gelang. Erschwerend war, dass ein Teil der Teuerung importiert wurde (Lieferengpässe, höhere Rohstoffpreise). Arbeitgeber verweigerten aus diesem Grund oft Gespräche über Lohnerhöhungen, obwohl sie selbst die höheren Kosten auf die Kunden abwälzten (u.a. Bau, Detailhandel, Gastgewerbe und selbst in der Industrie). Die heute veröffentlichten Resultate der Lohnstrukturerhebung sind ein weiterer Hinweis, dass es nun auch in der Schweiz mehr Konflikte und ein härteres gewerkschaftliches Vorgehen braucht, damit es bei den Löhnen aufwärts geht.

Ein Lichtblick in den neuen Lohnstatistiken ist, dass der Lohnrückstand der Frauen weiter abgenommen hat. Insbesondere bei den Arbeitnehmenden ohne Kaderfunktion. Die Frauen verdienen aber auch in diesem Bereich nach wie vor 5.2 Prozent weniger als die Männer. Es braucht nach wie vor weitere Massnahmen und Schritte, damit es bei den Frauen aufwärts geht.

Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern

Tel. 031 371 01 01

info @ sgb.ch